Actrices incontournables de la vie démocratique, les associations souffrent de la pression budgétaire actuelle – en témoigne la mobilisation (« ça ne tient plus ») du samedi 11 octobre dernier. Cette situation impose plus que jamais de mobiliser tous les canaux et solutions de financement – notamment au travers de la finance durable – pour surmonter ces difficultés et continuer à porter l’espoir collectif.

La finance durable c’est quoi ? et pourquoi en parle-t-on ?

La finance durable recouvre l’ensemble des initiatives et réglementations visant à favoriser le financement de projets ou d’investissements dits socialement responsables (ISR). Elle repose sur une épargne investie sur des projets qui concilient performances financières, sociales et environnementales.

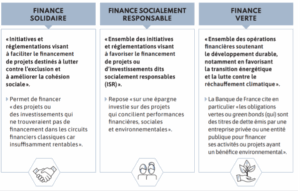

La Banque de France définit la finance durable comme « l’ensemble des pratiques financières visant à favoriser l’intérêt de la collectivité sur le long terme ». Elle précise que traditionnellement, celle-ci recouvre trois concepts :

Source Banque de France

La finance responsable n’est pas un phénomène nouveau. Elle se développe depuis plusieurs décennies.

D’une part, la crise de 2008 a mis en lumière l’existence de pratiques financières complexes, parfois opaques, pouvant se caractériser par des prises de risques excessifs et des impératifs de rentabilité à court terme. En réaction, s’est développée la volonté de donner du sens à la finance et de la rendre plus transparente.

D’autre part, l’intérêt des ménages et des investisseurs pour les sujets sociétaux et environnementaux est en forte augmentation depuis plusieurs années.

Enfin avant d’investir, votre conseiller financier doit définir avec vous votre profil d’investisseur en vous posant des questions sur votre niveau d’expérience et de connaissance financière ainsi que – depuis le 1er janvier 2023 – sur vos préférences en matière de durabilité ou préférences ESG[1]« ESG » pour environnemental, social et de gouvernance.

Afin d’orienter les choix les gestionnaires d’actifs peuvent utiliser des labels (par exemple en France : les labels ISR, Greenfin, Finansol…) qui respectent certaines normes (environnementales et/ou sociales).

La finance solidaire au service de l’ESS

La finance solidaire est étroitement liée à l’essor de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’ESS représente, en France, environ 10 % du PIB et 14 % de l’emploi privé avec 2,7 millions de salariés. Ce secteur d’activité rassemble de nombreux acteurs, notamment des associations, des mutuelles, des fondations et des coopératives. Tous exercent leurs activités dans le but premier d’utilité sociale.

La finance solidaire repose sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires. Cette épargne collectée est ensuite orientée vers des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale.

La rentabilité financière n’est pas la priorité de l’épargnant. L’objectif recherché est, par exemple, de favoriser la réinsertion, de lutter contre le chômage, contre le mal logement.

Plusieurs produits sont proposés aux épargnants, parmi lesquels :

- Des comptes et livrets bancaires solidaires.

- Des placements de partage qui prévoient la cession d’une partie des intérêts obtenus ou des dividendes encaissés au profit d’organismes d’intérêt général. Ces produits sont le plus souvent associés à des réductions d’impôts pour les épargnants.

- Des produits d’investissement solidaire, le plus souvent des fonds de placement accessibles via plusieurs outils comme l’assurance-vie, le plan d’épargne en actions, le plan d’épargne retraite individuel et surtout via l’épargne salariale au travers des plans d’épargne entreprise ou plans d’épargne retraite collectifs.

Illustration pratique : Le cas d’une foncière solidaire

Un épargnant peut également décider d’investir directement auprès d’entreprises solidaires, sous forme de don, de prêt ou de participation dans le capital de l’entreprise. Les prêts prennent la forme de microcrédits ou de prêts solidaires.

Investir dans une foncière solidaire c’est faire le choix d’un investissement solidaire à forte utilité sociale. C’est pour répondre à cet objectif que l’association Habitat et Humanisme a constitué en 2003 la société coopérative d’intérêt collectif à capital variable EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance). EHD bénéficie d’une part de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale et d’autre part du label Finansol garantie de transparence, d’éthique et de solidarité dans l’utilisation et la gestion de l’épargne.

Dans le cas d’EHD l’impact de la finance solidaire se traduit concrètement par les réalisations de la foncière. EHD réalise :

- la construction et la remise aux normes d’établissements d’accueil et de soins à destination de personnes âgées dépendantes, à faibles ressources,

- des habitats intergénérationnels et des logements sociaux destinés à des personnes fragilisées par l’âge ou l’état de santé nécessitant un “prendre soin” particulier et des personnes à faibles ressources, notamment des jeunes,

- des hébergements temporaires, en partenariat avec les Pouvoirs Publics, destinés à des personnes très vulnérables en situation précaire.

Devenir associé d’une telle structure se fait par l’acquisition de parts sociales de la société d’une valeur (fixe) de 20 euros. C’est un investissement long terme (le capital investi n’est pas garanti) dans la pierre dont les investisseurs connaissent exactement la destination et l’esprit, celui de la solidarité.

Le législateur a prévu (à l’article 199 terdecies 0 AB du CGI conformément à la loi de finances pour 2025) une incitation fiscale pour orienter l’épargne vers ces structures.

- Dans le cadre de l’avantage IR-SIEG, votre investissement dans le capital d’EHD ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25% du montant de la souscription plafonné à 50 000 € (célibataires) et 100 000 € (contribuables mariés ou pacsés), avec un report en cas de dépassement sur les 4 années suivantes.

- Cette réduction s’applique dans la limite du plafonnement de 10 000 € de réduction d’impôt par an et par foyer, avec faculté de report pendant 5 ans en cas de dépassement.

- Vous devez conserver les parts sociales au minimum 5 ans, à compter de l’année suivant la réalisation de l’augmentation de capital.

- Si vous vendez tout ou partie de vos parts avant 5 ans (sauf en cas de décès, d’invalidité ou de licenciement), il sera procédé à une reprise de la totalité de la réduction d’impôt dans la limite du montant de la cession.

Pour conclure

« L’argent n’est pas une fin en soi mais un moyen d’arriver à une fin »

Cet adage populaire a plus de sens que jamais. Face aux crises sociales et environnementales actuelles, une partie grandissante de la population globale se questionne sur son rôle et sa capacité d’agir en faveur d’un monde plus durable. Tandis que les petits actes du quotidien sont indispensables et essentiels, l’investissement reste l’un des leviers le plus important et avec un fort potentiel de déploiement à grande échelle. Il est possible d’aligner son portefeuille d’investissement avec ses valeurs, et de placer son argent dans tous types d’actifs qui contribuent à un monde meilleur pour la société et l’environnement.

Fabien Cottar, Conseiller en gestion de patrimoine – titulaire du certificat AMF Finance durable

En savoir plus :

References

| ↑1 | « ESG » pour environnemental, social et de gouvernance |

|---|